Оглавление

- Вступление

- Почему отказоустойчивость критична для бизнеса

- Кластеризация и балансировка нагрузки: сила в числе

- Автоматический failover: горячий резерв наготове

- Репликация и резервное копирование данных

- Мониторинг и автоматическое восстановление

- Облачные серверы и инфраструктура как услуга

- С чего начать проектирование отказоустойчивой архитектуры

- Вывод

Вступление

Представьте, что в разгар важной онлайн-распродажи ваш главный сервер внезапно выходит из строя. Каждая минута простоя обходится бизнесу в тысячи рублей или долларов, не говоря уже о потере доверия клиентов. В такие моменты становится понятно, зачем нужна отказоустойчивая инфраструктура. Это страховка для IT-систем: даже если одно звено цепи ломается, бизнес продолжает работать.

Энергия бизнеса не должна зависеть от капризов техники. Грамотное проектирование инфраструктуры позволяет переживать сбои оборудования и сетевые проблемы без остановки работы сервисов. Ниже — разбор ключевых стратегий резервирования и автоматического восстановления, которые помогут вам спать спокойнее, а вашим системам — работать стабильнее.

Почему отказоустойчивость критична для бизнеса

Небольшой технический сбой на стороне сервера может обернуться большими проблемами на стороне бизнеса. Один час простоя крупного интернет-магазина способен стоить сотни тысяч упущенной прибыли. Пользователи не ждут: если сайт или приложение недоступны, они уходят к конкурентам. Репутация страдает мгновенно — достаточно одного громкого инцидента, чтобы негатив разошёлся по соцсетям.

Для бизнеса это двойной удар: прямые финансовые потери и удар по имиджу. Отказоустойчивость превращает возможный крах в небольшую заминку. Это как резервный выход в самолёте: вы надеетесь, что он не понадобится, но обязаны быть уверены, что он работает.

При этом недостаточно «просто купить хороший сервер». Даже если ваш провайдер даёт высокий SLA по доступности оборудования и сети, сбои всё равно происходят. Ваша задача — сделать так, чтобы единичный отказ не превращался в катастрофу.

Кластеризация и балансировка нагрузки: сила в числе

Если у вас один-единственный сервер, он автоматически становится единой точкой отказа. Вышел из строя — и весь сервис упал. Перегрелся, закончились ресурсы, слетел диск, проблемы с сетью — и пользователи видят лишь ошибку в браузере или приложение, которое перестало отвечать.

Решение очевидно: убирать единую точку отказа и строить кластер. Кластер — это несколько серверов, объединённых в одну логическую группу. Представьте ресторан с несколькими поварами: если один приболел, кухня не встаёт, потому что остальные подхватывают его заказы. То же и с кластером — если один узел выбывает, другие продолжают работу.

Здесь на сцену выходит балансировка нагрузки. Балансировщик — это «швейцар» на входе в вашу инфраструктуру. Он принимает входящие запросы и распределяет их по серверам кластера так, чтобы ни один не перегружался. Например, ваш сайт крутится на трёх облачных серверах. Балансировщик следит за их состоянием и:

- равномерно раздаёт трафик;

- исключает из пула больной сервер, если тот перестал отвечать;

- возвращает сервер в пул после восстановления.

Мини-кейс. Новостной портал ожидает резкий всплеск трафика из-за крупного события. Инженеры заранее поднимают несколько веб-узлов за балансировщиком. В итоге, когда один из серверов не выдерживает нагрузки и «падает», пользователи этого не замечают: балансировщик мгновенно перестаёт слать на него запросы, а остальные узлы берут нагрузку на себя.

Кластер + балансировка нагрузки — фундамент, на который потом накладываются остальные стратегии отказоустойчивости.

Готовы перейти на современную серверную инфраструктуру?

В King Servers мы предлагаем серверы как на AMD EPYC, так и на Intel Xeon, с гибкими конфигурациями под любые задачи — от виртуализации и веб-хостинга до S3-хранилищ и кластеров хранения данных.

- S3-совместимое хранилище для резервных копий

- Панель управления, API, масштабируемость

- Поддержку 24/7 и помощь в выборе конфигурации

Результат регистрации

...

Создайте аккаунт

Быстрая регистрация для доступа к инфраструктуре

Автоматический failover: горячий резерв наготове

Даже в кластере остаются элементы, которые сложно или дорого дублировать «в боевом режиме». Часто так бывает с базой данных, очередями сообщений, ключевыми сервисами авторизации. И вот здесь в игру вступает автоматический failover — механизм автоматического переключения на резервный сервер или сервис.

Failover — это по сути горячий резерв. Есть основной сервер, который обслуживает все запросы. Есть второй, резервный, который находится «в тени»: данные на нём синхронизируются с основным, но трафика он не получает. Пока всё хорошо — он просто ждёт. Зато при падении основного узла резерв моментально принимает на себя его роль.

Пример: у вас есть основной сервер базы данных и реплика в другом дата-центре. Если основной сервер вдруг оказывается недоступен — система автоматически переключает приложения на реплику. Запросы к БД продолжают выполняться, сервис остаётся жив. Пользователь может и заметить лёгкую заминку в работе, но точно не многочасовой простой.

Критически важно не просто настроить failover, но и регулярно его тестировать. Без «учений» велика вероятность, что в самый нужный момент переключение не сработает: сертификат просрочен, DNS не обновляется, скрипт отваливается на странной ошибке.

Хорошей практикой является плановый тест отказоустойчивости: вы сознательно «роняете» один из узлов и смотрите, как себя ведёт система. Да, это добавляет немного стресса, но гораздо лучше испытать его в контролируемых условиях, чем во время реальной аварии.

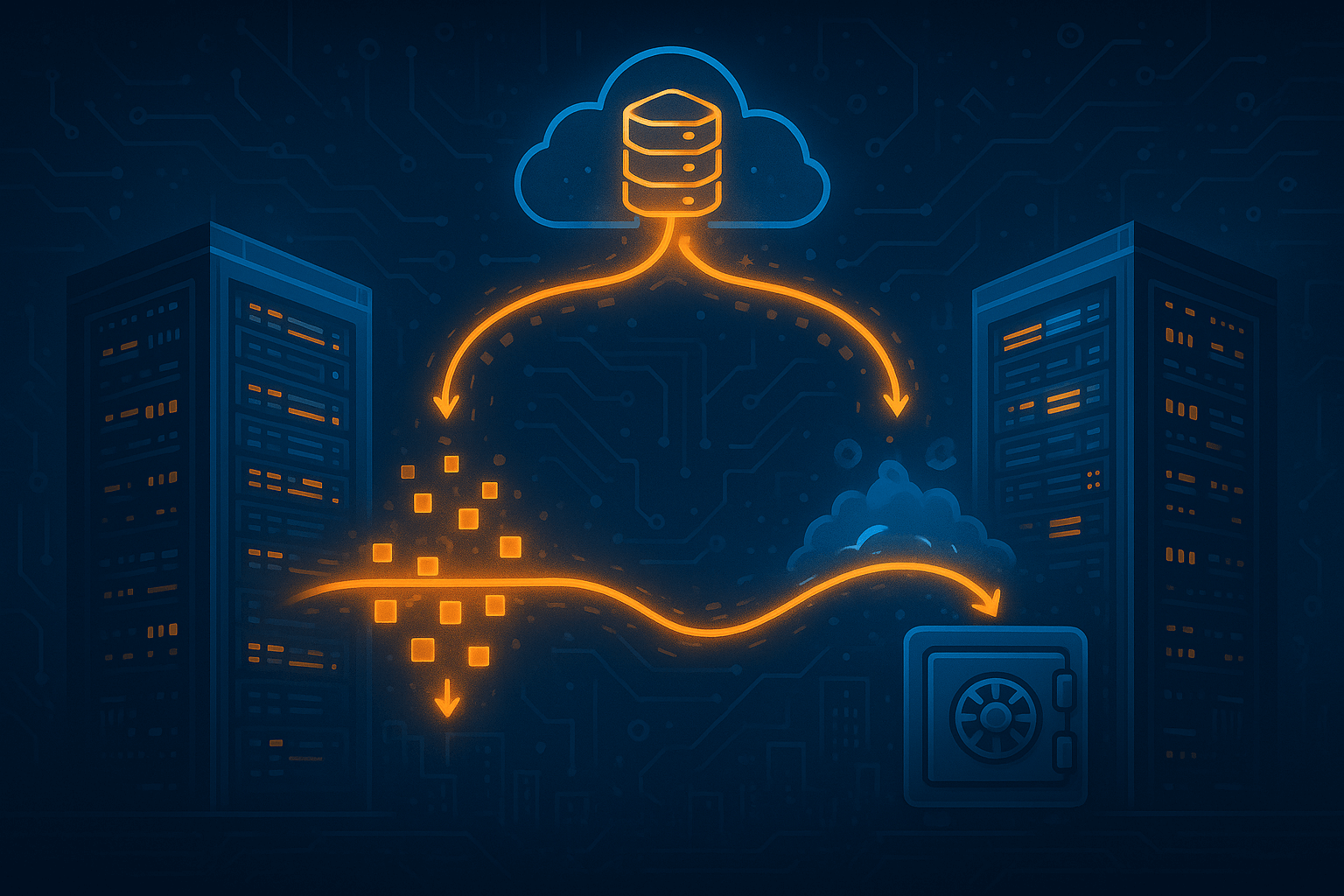

Репликация и резервное копирование данных

Удержать сервис в строю мало — нужно ещё и сохранить данные. Переключиться на резервный сервер, на котором пустая база, — сомнительное удовольствие. Поэтому в отказоустойчивой архитектуре отдельно прорабатывается стратегия защиты данных.

Здесь два ключевых инструмента: репликация и резервное копирование.

Репликация — это когда изменения в данных автоматически копируются на другие узлы. Например:

- основная база находится в дата-центре А;

- реплика в режиме standby — в дата-центре Б;

- все операции записи на основной базе почти в реальном времени применяются к реплике.

В случае аварии в дата-центре А вы можете быстро переключиться на Б и продолжить работу с минимальными потерями. В идеале — без потерь вообще, если используется синхронная репликация.

Но у репликации есть неприятный нюанс: она также честно реплицирует и ошибки. Если кто-то удалил таблицу или некорректно изменил данные, это с большой долей вероятности уедет и на реплику.

Вот почему вторая линия обороны — резервное копирование.

Резервные копии (бэкапы) позволяют вернуться в прошлое состояние. Это ваш временной «предохранитель». В классике часто используют правило 3-2-1:

- минимум три копии данных;

- на двух разных типах носителей;

- одна копия — вне основного расположения (например, в другом дата-центре или в «облаке»).

Простой пример. У вас база клиентов и заказов. Каждый день в ночь снимается полный бэкап, а в течение дня — инкрементальные (только изменения). Бэкапы хранятся на отдельном выделенном сервере и дополнительно отправляются в облачное хранилище. При серьёзном сбое вы можете восстановить систему до состояния, например, на 02:00 ночи и дозалить изменения по инкрементам.

Да, это время и трудозатраты, но это несравнимо лучше, чем сказать клиентам: «Извините, ваши данные пропали».

Мониторинг и автоматическое восстановление

Многие аварии можно либо предотвратить, либо поймать на ранней стадии. Для этого нужен мониторинг.

Мониторинг — это глаза и уши вашей инфраструктуры. Он следит за:

- загрузкой CPU и RAM;

- свободным местом на дисках;

- количеством ошибок приложений;

- временем ответа сервисов;

- состоянием сетевых соединений;

- статусом конкретных процессов и служб.

Хороший мониторинг делает две вещи:

- Показывает понятные графики и дашборды.

- Заранее предупреждает о проблемах с помощью алертов.

Например, вы настраиваете правило: если время ответа API растёт и превышает порог, приходит уведомление. Или если один из веб-серверов перестал отвечать по HTTP, вы мгновенно об этом узнаёте.

Следующий уровень — автоматическое восстановление. Там, где это возможно, лучше не ждать человека, а сразу пытаться устранить проблему автоматически:

- перезапустить упавший сервис;

- пересоздать контейнер;

- вывести сервер из пула балансировщика;

- переключиться на резервный узел.

Самый простой пример: сервис приложений иногда падает из-за бага. Вы настраиваете систему так, чтобы при его падении он автоматически перезапускался. Да, баг никуда не делся, но вместо часового простоя вы получаете несколько секунд недоступности.

В более сложных сценариях используются системы оркестрации (например, Kubernetes), которые сами следят за «здоровьем» контейнеров и нод. Упал контейнер — создаём новый. Нода вышла из строя — переносим поды на другие.

Мониторинг и автоматическое восстановление в связке сильно сокращают MTTR (mean time to recovery — среднее время восстановления) и, соответственно, потери от инцидентов.

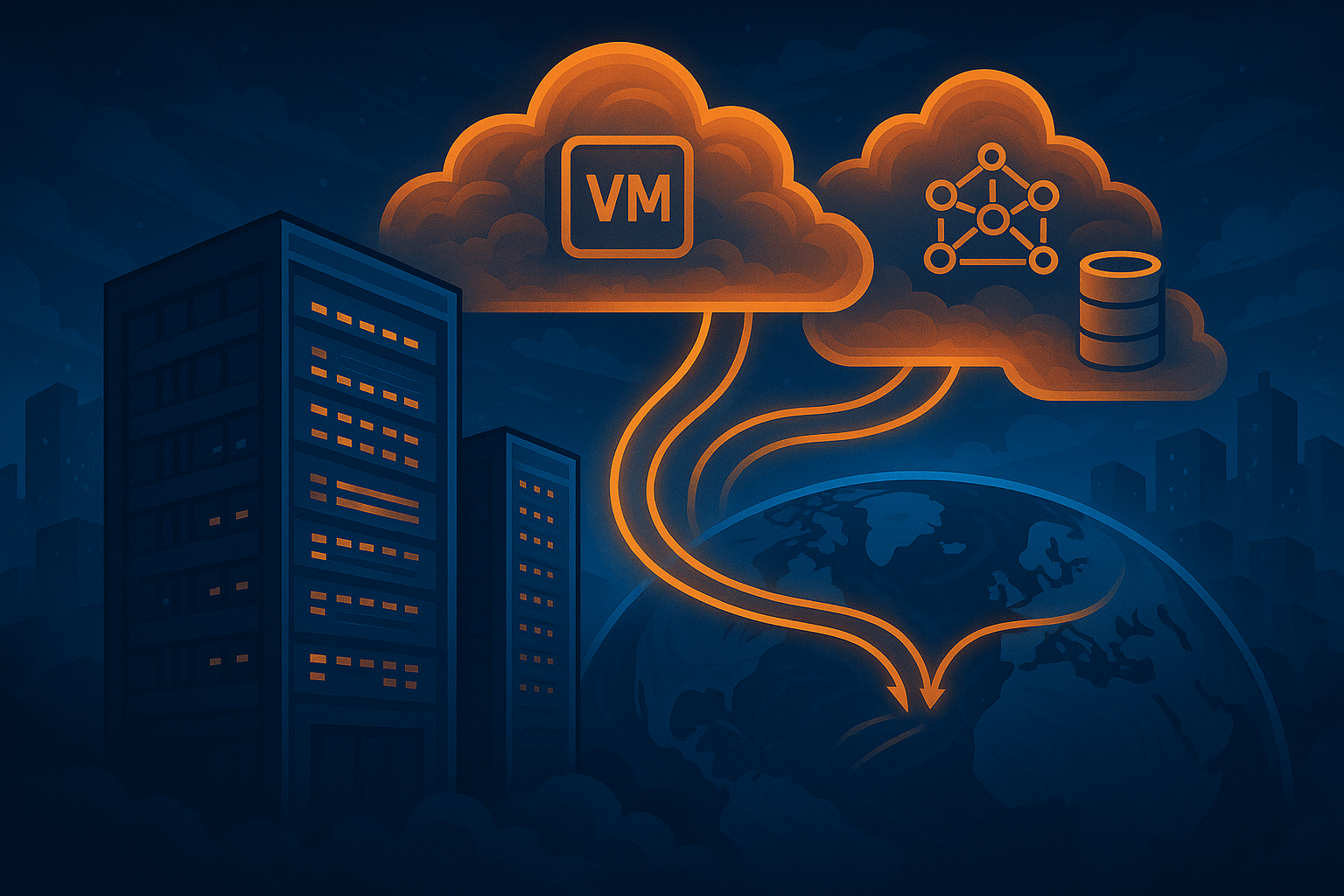

Облачные серверы и инфраструктура как услуга

Теперь главный вопрос: где всё это хозяйство размещать?

Свой дата-центр — дорого и долго. Нужны помещения, электроснабжение, охлаждение, безопасность, закупка серверов, сетевое оборудование, штат специалистов. Для большинства компаний это избыточно.

Здесь на сцену выходит модель инфраструктура как услуга (IaaS). Вместо того чтобы владеть железом, вы его арендуете у провайдера. Получаете уже готовые:

- дата-центры с резервированием по питанию и сети;

- стойки и серверы нужной конфигурации;

- каналы связи и маршрутизацию;

- базовый мониторинг и поддержку.

King Servers как раз работает по такой модели. Клиентам доступна аренда выделенных серверов и облачные серверы в надёжных дата-центрах в разных странах. Это позволяет:

- быстро запускать и масштабировать проекты без капитальных затрат;

- строить отказоустойчивую инфраструктуру с геораспределением;

- комбинировать выделенные и облачные решения под конкретные задачи;

- опираться на SLA провайдера по доступности и скорости реакции.

Пример: финтех-сервис размещает основную инфраструктуру на выделенных серверах в одном дата-центре и поднимает горячий резерв в другом. Данные реплицируются, трафик проходит через балансировщики, мониторинг следит за состоянием всех узлов. При проблемах в одном дата-центре сервис автоматически переключается на второй.

Благодаря модели IaaS бизнес получает отказоустойчивую платформу без необходимости строить всё с нуля. А провайдер берёт на себя заботу о железе, сети и базовом уровне надёжности.

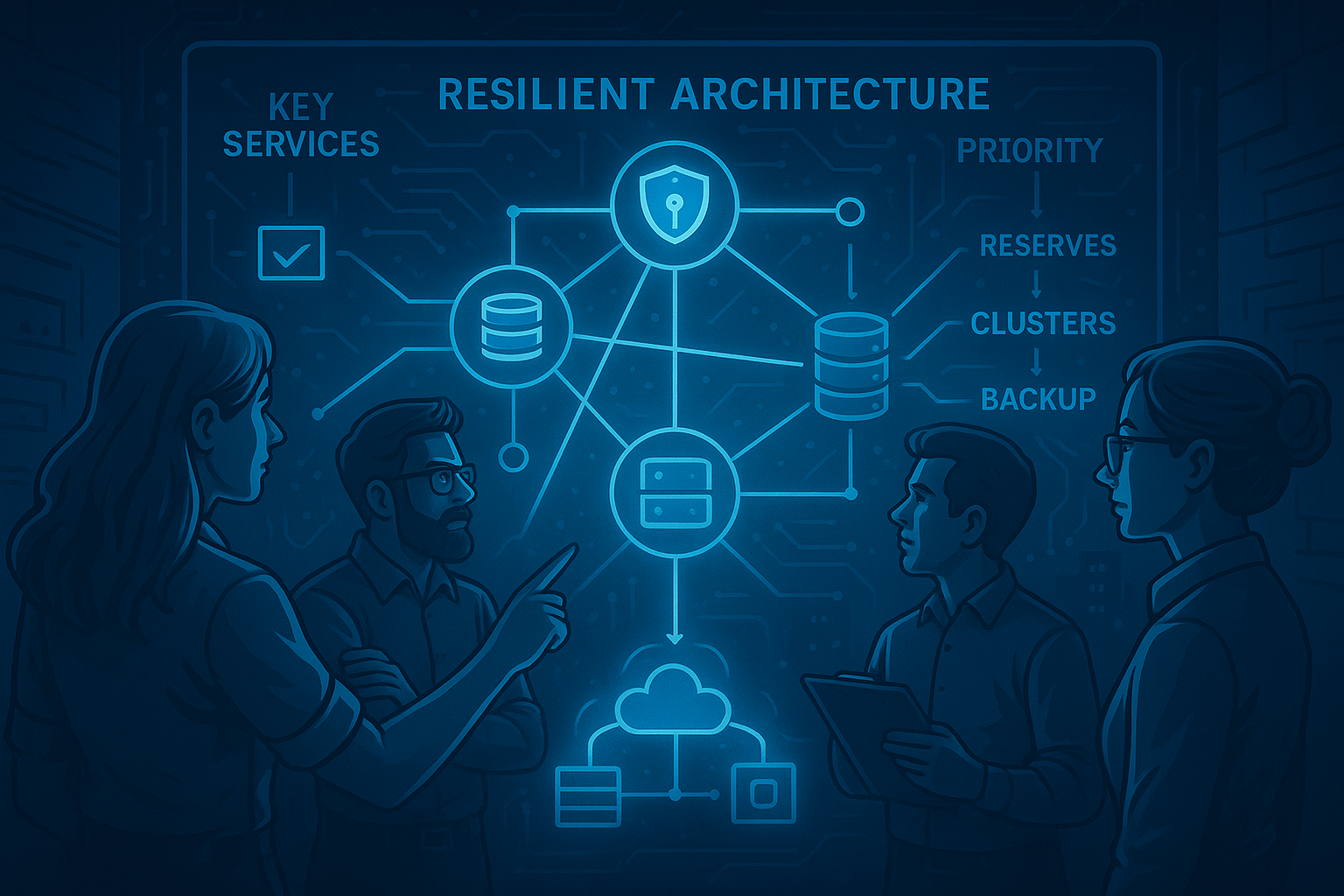

С чего начать проектирование отказоустойчивой архитектуры

Если идея отказоустойчивости выглядит масштабно и немного пугающе — это нормально. Главное — не пытаться охватить всё и сразу. Логичнее двигаться по шагам.

- Определите критичные сервисы

Составьте список сервисов, без которых бизнес не может работать. Обычно это:

- основной веб-сайт или приложение;

- база данных с заказами и клиентами;

- платёжные сервисы;

- системы авторизации.

Именно на них в первую очередь стоит наводить «щит».

- Опишите риски и допустимое время простоя

Ответьте на вопросы:

- Что будет, если сервис упадёт на 10 минут? На час? На сутки?

- Какой простой ещё приемлем, а какой уже критичен?

- Какие данные нельзя потерять ни при каких обстоятельствах?

Это поможет понять, где достаточно холодного резерва и периодических бэкапов, а где нужен горячий failover и репликация в реальном времени.

- Уберите очевидные точки отказа

Проверьте, что у вас нет конструкций вида «всё держится на одном сервере или одном сетевом устройстве». Если такие узлы есть — подумайте, как их задублировать:

- кластер серверов;

- резервный интернет-канал;

- второй маршрутизатор;

- альтернативный DNS.

- Настройте бэкапы и проверьте их восстановление

Бэкап, который ни разу не восстанавливали, — это вера, а не гарантия. Обязательно протестируйте восстановление:

- поднимите копию системы из бэкапов на отдельной площадке;

- убедитесь, что всё запускается и работает корректно;

- задокументируйте процедуру восстановления.

- Включите мониторинг и алерты

Даже простой мониторинг ключевых метрик и доступности сервисов уже открывает глаза на слабые места. Со временем можно усложнять схему, добавляя новые метрики, интеграцию с системами тикетов, автоматические реакции. - Периодически проводите учения

Да, звучит строго, но это лучший способ проверить, насколько живуча ваша инфраструктура. Имитируйте падение узлов, отключение сети, исчерпание ресурсов. Смотрите, где именно болит, и усиливайте эти места.

Вывод

Отказоустойчивая инфраструктура — это не «галочка для отчёта», а реальный способ защитить бизнес от финансовых и репутационных потерь. Кластеризация, балансировка нагрузки, автоматический failover, репликация и резервное копирование данных, мониторинг и автоматическое восстановление — все эти элементы складываются в единую стратегию.

Хорошая новость в том, что для построения надёжной архитектуры сегодня не нужно иметь свой дата-центр и парк дорогого оборудования. Модель инфраструктуры как услуги и провайдеры вроде King Servers позволяют арендовать готовую платформу и сосредоточиться на логике своего бизнеса.

Начните с анализа текущей инфраструктуры, определите приоритеты и шаг за шагом внедряйте отказоустойчивые решения. Если нужна помощь в подборе конфигурации или проектировании архитектуры — всегда можно обратиться к специалистам, которые с этим сталкиваются ежедневно.

Главное — не ждать первой крупной аварии, чтобы заняться отказоустойчивостью. Настройте инфраструктуру так, чтобы она переживала сбои без паники и многочасовых простоя, и тогда даже непредвиденные проблемы будут восприниматься не как катастрофа, а как рабочие задачи, которые можно спокойно решать.