Оглавление

- Облачные технологии и платформы: инновации на взлёте и испытание на прочность

- Кибербезопасность: рекордные DDoS-атаки и новые меры защиты

- Дата-центры и инфраструктура: рост мощностей, инновации и уроки устойчивости

- ИИ и автоматизация в инфраструктуре: «умные» сервера берут курс на автопилот

- Рынок хостинга и доменных имён: слияния, тренды и новые горизонты

- Заключение: итоги с позитивным взглядом в будущее

Введение:

Октябрь 2025 выдался по-настоящему насыщенным месяцем для мира IT и хостинга. Этот период напоминал динамичный сериал: облачные гиганты представляли новые сервисы, одновременно справляясь с внезапными сбоями; специалисты по кибербезопасности отражали рекордные атаки и укрепляли безопасность серверов; дата-центры росли до невиданных масштабов, а IT-инфраструктура всё теснее сплеталась с ИИ. В этой статье мы в дружелюбно-экспертном стиле разберём главные тренды и события октября – от инноваций облачных платформ до слияний на рынке VPS-хостинга, с живыми примерами и пояснениями. Пристегнитесь: будет познавательно!

Облачные технологии и платформы: инновации на взлёте и испытание на прочность

Новые облачные сервисы. В октябре облачные провайдеры продолжили гонку инноваций. Amazon Web Services презентовала ряд обновлений: одним из самых заметных стал Amazon Quick Suite – интеллектуальная рабочая среда с поддержкой ИИ, которая выступает как бы вашим «агентом»-помощником для анализа данных и автоматизации задач. Проще говоря, Quick Suite объединяет инструменты BI и AI, позволяя бизнесу получать ответы на вопросы и сразу действовать – будто умный виртуальный напарник всегда под рукой. Другой практичный релиз от AWS – мгновенные клоны EBS-томов для хранения: новая функция позволяет одним кликом создавать полные копии дисков EC2 вместо долгого процесса со снапшотами. Это как волшебная кнопка «копировать–вставить» для хранилища – экономит время администраторам, которые раньше тратили часы на ручное клонирование больших объёмов данных.

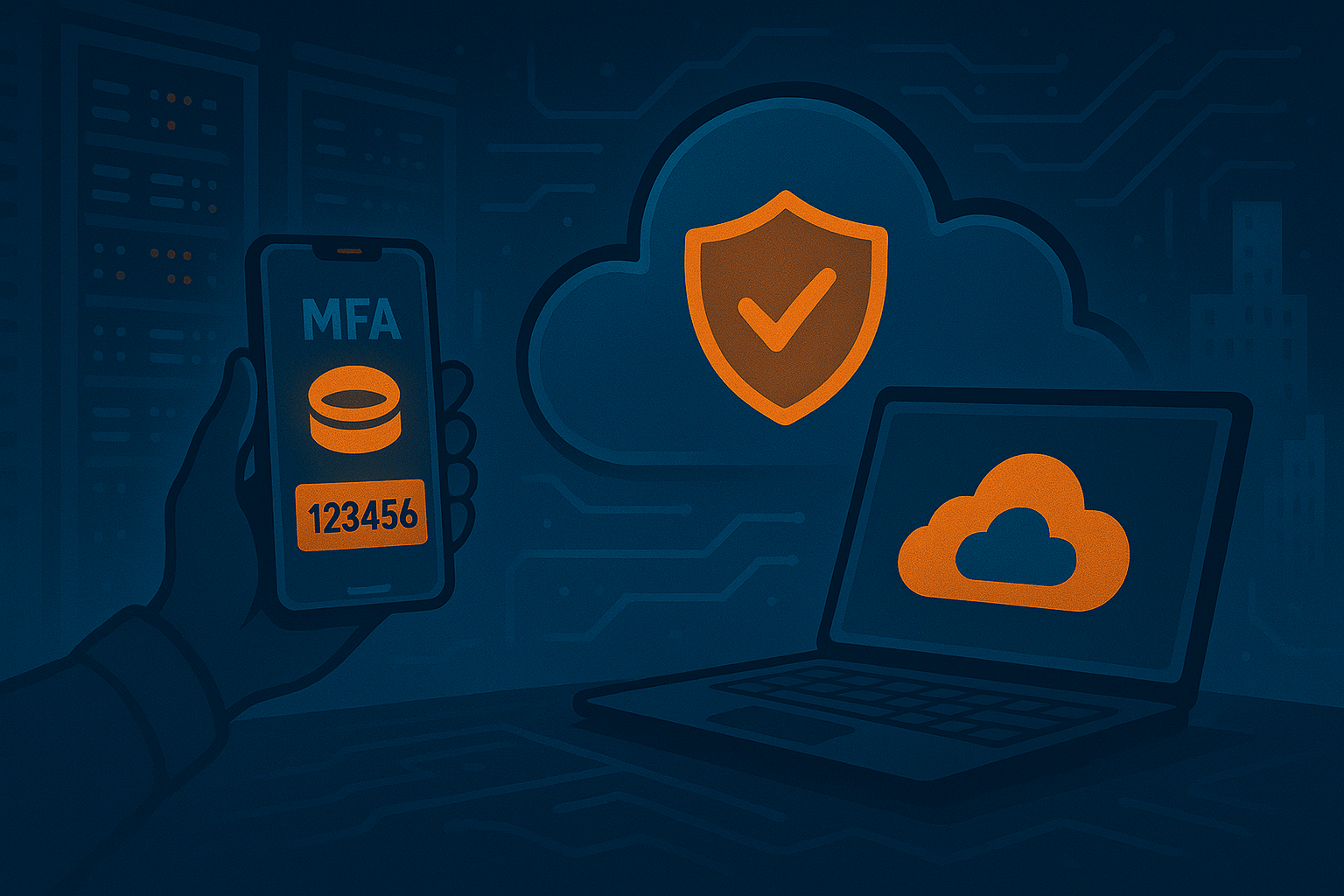

Azure делает ставку на ИИ и безопасность. Microsoft тоже отличилась: в конце месяца она объявила о новом этапе партнёрства с OpenAI, фактически закрепив за Azure статус главной платформы для ИИ-проектов. OpenAI соглашается закупить дополнительные облачные мощности Azure на колоссальные $250 млрд – беспрецедентное вложение в облачный хостинг, отражающее бешеный спрос на ИИ-ресурсы. Для сравнения: это больше ВВП целых стран, вложенные в одни только серверы и дата-центры Azure для поддержки передовых моделей ИИ! Одновременно Microsoft усилила и повседневную защиту облака – с 1 октября Azure начал принудительно включать многофакторную аутентификацию для пользователей в рамках второго этапа безопасности. Такой шаг показывает серьёзное отношение к защите аккаунтов: даже если пароли утекут, без дополнительного подтверждения злоумышленник не получит доступ. В итоге клиенты получают более защищённую платформу из коробки – безопасность серверов и данных выходит на новый уровень по умолчанию.

Google Cloud и гонка железа. Третий облачный игрок, Google, ответил на тренд ИИ своим ноу-хау в инфраструктуре. В конце октября Google Cloud объявил о запуске новых высокопроизводительных экземпляров A4X Max на базе новейших GPU NVIDIA Blackwell. Это специализированные виртуальные серверы, заточенные под мультимодальные ИИ-задачи – от обработки текста и изображений до работы с видео и аудио. По сути, Google предоставил бизнесу в аренду целый суперкомпьютер: один экземпляр A4X Max содержит 72 топовых GPU, объединённых скоростной сетью, и может масштабироваться до десятков тысяч GPU в кластере! Для клиентов это означает, что даже самые тяжёлые ИИ-модели можно обучать и запускать в облаке быстрее и эффективнее, не заботясь о физических серверных мощностях.

Облако под ударом – уроки сбоя AWS. Однако не одними релизами запомнился октябрь. Облачный хостинг AWS пережил серьёзное испытание на прочность: 20 октября случился массовый сбой в регионе US-EAST-1 (Вирджиния), крупнейшем дата-центровом кластере Amazon. Всё началось с рутинного обновления и сбоя в системе мониторинга сети EC2, но эффект оказался масштабным – как карточный домик, посыпались 113 связанных сервисов. Множество популярных приложений и сайтов по всему миру замерли: пользователи не могли вызвать такси, сделать покупки, играть в онлайн-игры. 15 часов простоя – столько времени потребовалось AWS, чтобы полностью восстановить работу. Компания назвала инцидент «операционной неполадкой», однако для тысяч бизнесов он стал холодным душем. Хорошая новость: облако вернули к жизни, и уже к вечеру понедельника сервисы заработали. Плохая новость: многие задумались о рисках. Если один регион может вызвать такой эффект домино, что будет, когда компании всё поставили на одного провайдера? Эксперты заговорили о «опасной зависимости от гиперскейлеров» и настоятельно порекомендовали пересмотреть стратегии. Теперь на повестке дня у ИТ-директоров – мультиоблачность и распределение нагрузок между регионами, чтобы не держать все яйца в одной корзине AWS. Проще говоря, урок октября: облака – штука надёжная, но даже у самых больших бывают дождливые дни, к которым лучше готовиться заранее.

Кибербезопасность: рекордные DDoS-атаки и новые меры защиты

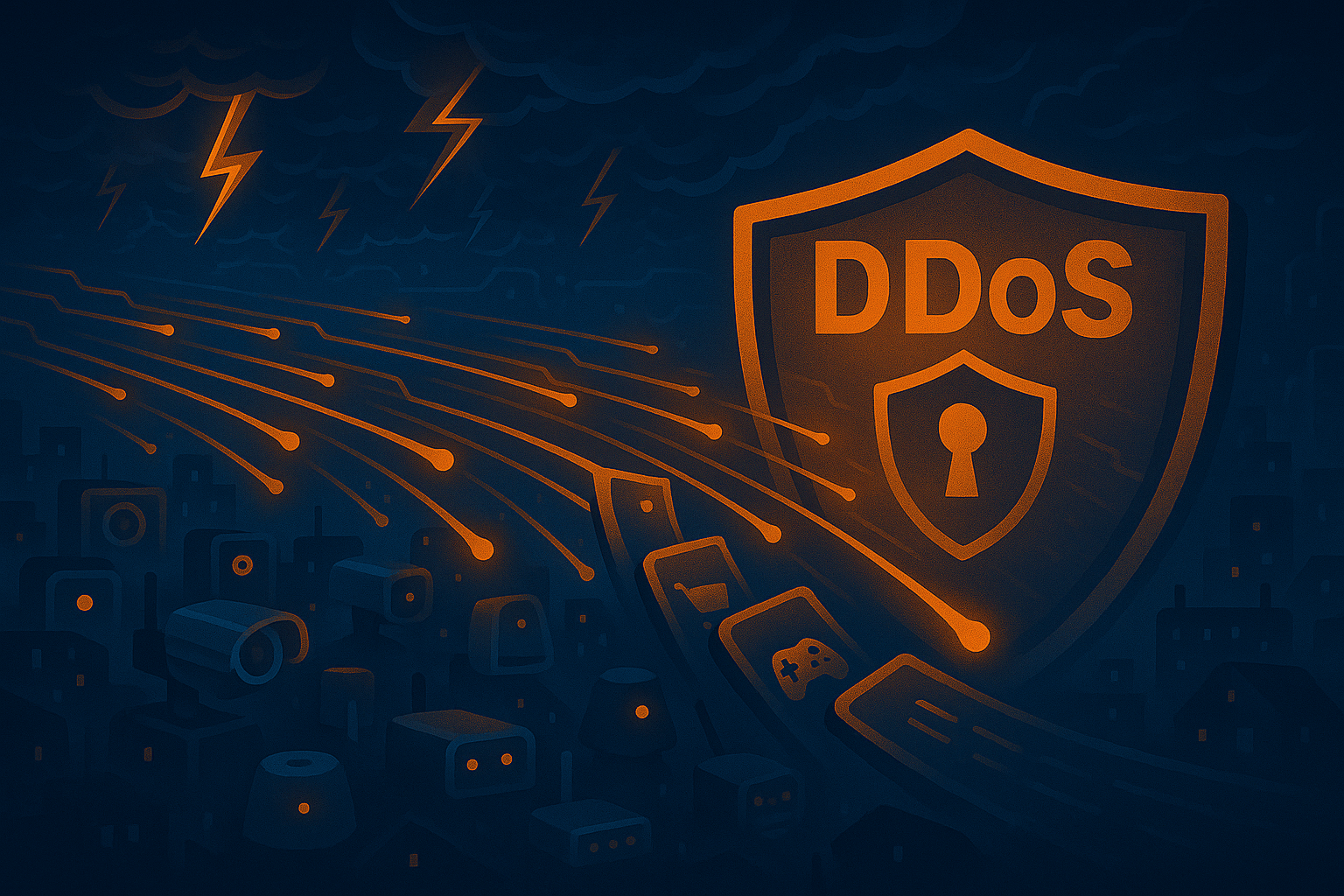

Атаки бьют рекорды. В сфере кибербезопасности октябрь преподнёс и пугающие, и поучительные новости. Злоумышленники, словно атлеты, продолжают бить собственные рекорды – к сожалению, по мощности атак. В конце сентября компания Cloudflare заявила о крупнейшей DDoS-атаке в истории, которую ей удалось автоматизированно нейтрализовать. Пиковый трафик достиг 22,2 Тбит/с и 10,6 млрд пакетов/с – для сравнения, это примерно вдвое больше предыдущего рекорда. Причём атака длилась всего 40 секунд, но за эти секунды прокачала просто астрономический объём данных. Источник – ботнет под названием Aisuru, состоящий из десятков тысяч захваченных IoT-устройств: роутеров, камер, DVR и прочей умной мелочи. Кажется невероятным, но именно домашние гаджеты, взломанные через уязвимости, сложились в гигантскую «пушку», обрушившую лавину трафика на инфраструктуру одной европейской компании. Такая DDoS-атака напоминает ковровую бомбардировку по 30–50 тысяч портов одновременно. К счастью, современные анти-DDoS системы (как у Cloudflare) научились автоматике: рекордную атаку остановили без вмешательства человека. Тем не менее тревожный звонок прозвучал: масштабы кибератак растут, и защита должна не отставать. К слову, статистика Cloudflare за полгода 2025-го показала, что число DDoS-атак уже превысило весь прошлый год. Война ботнетов против серверов накаляется, и бизнесу важно убедиться, что их IT-инфраструктура оснащена современными «щитами».

Вымогатели бьют по реальному сектору. Атаки в октябре затрагивали не только сайты, но и физический мир. Яркий пример – кибератака на Jaguar Land Rover, крупнейшего автопроизводителя Британии. В начале сентября неизвестные (позже выяснилось – группировка вымогателей с вирусом HardBit) ударили по внутренним системам JLR, и последствия аукаются до сих пор. Шесть недель простоя заводов – именно столько JLR не выпускала машины, так как производство было парализовано IT-сбоем. Конвейеры в четырёх странах (Великобритания, Словакия, Индия, Бразилия) встали, тысячи рабочих сидели без дела. Поставщики автокомпонентов тоже оказались на грани разорения из-за остановки заказов. Британскому правительству даже пришлось вмешаться: в конце сентября оно предоставило JLR государственную гарантию займа на £1,5 млрд, чтобы помочь преодолеть кризис и выплатить поставщикам. Только в середине октября компания начала поэтапно перезапускать производство. Этот случай наглядно показал, что кибератака способна ударить по реальному сектору не менее сильно, чем, скажем, пандемия. Сотни миллионов фунтов убытков, сорванные цепочки поставок – всё из-за несколько строк злонамеренного кода. Похожая ситуация произошла и в авиаотрасли: в конце сентября ransomware-атака на ИТ-провайдера Collins Aerospace сорвала работу десятков аэропортов по всей Европе – системы регистрации и вылета вышли из строя, пассажирам пришлось задерживаться в терминалах. Эти инциденты стали отрезвляющим уроком для промышленности и транспорта: кибербезопасность – это не только про «компьютеры», но и про заводы, самолёты, автомобили, нашу физическую реальность. Бизнесу теперь как никогда важно инвестировать в защиту, резервные копии и планы восстановления, чтобы не оказаться в положении JLR.

Латание уязвимостей и новые стандарты. На фоне возросших угроз хорошие новости пришли от компаний-разработчиков ПО. Октябрьский «вторник патчей» у Microsoft побил собственный рекорд: выпущены обновления сразу для 167 уязвимостей, став крупнейшим пакетом за всю историю Patch Tuesday. Среди них – семь критических и три нулевого дня (нулдей), которые уже активно эксплуатировались злоумышленниками до выхода заплаток. Это самый настоящий марафон для админов по всему миру – за одну ночь поставить сотни патчей на Windows, Office, Azure и другие продукты, но оно того стоит. Масштаб кампании подчёркивает, как серьёзно Microsoft воспринимает безопасность серверов и рабочих станций: закрыты дыры во всём, от ядра Windows и BitLocker до Exchange Server и даже облачных сервисов.

Одновременно отрасль продолжает улучшать фундаментальные механизмы безопасности. В октябре вступили в силу изменения в сфере SSL-сертификатов. Крупнейшие центры сертификации (CA) начали отказываться от комбинированных сертификатов, поддерживающих сразу и серверную, и клиентскую аутентификацию. Например, компания DigiCert с 1 октября 2025 перестала включать в новые SSL сертификаты поддержку Client Authentication (ClientAuth EKU). Ранее один и тот же сертификат мог использоваться и для подтверждения личности клиента, и для шифрования соединения сервера, что усложняло инфраструктуру. Теперь же браузер Chrome (с середины 2026 года) будет доверять только «чистым» серверным сертификатам без лишних назначений. Таким образом, индустрия идёт к упрощению и повышению надёжности: публичные SSL-сертификаты станут однозадачными (только для шифрования сайта), а для целей взаимной аутентификации нужно применять другие решения. Для обычных сайтов это ничего не меняет – все продолжают работать по HTTPS как ни в чём не бывало. Зато в будущем админы избавятся от путаницы с типами сертификатов, а пользователи – от рисков, связанных с устаревшими схемами. Это небольшой, но позитивный шаг, подчёркивающий: SSL-сертификаты эволюционируют вместе с угрозами.

В целом, на киберфронте октябрь подтвердил старую истину: кибербезопасность – это гонка без финиша. Атакующие наращивают мощности и изобретательность, но и защитники не дремлют, закрывая бреши и вводя новые стандарты защиты. Каждому бизнесу важно делать выводы из этих новостей: усилять резервирование, обучать персонал, актуализировать защитные системы. Мировые события дали достаточно примеров, почему про безопасность нельзя вспоминать раз в году – её нужно обеспечивать на постоянной основе, превентивно и стратегически.

Дата-центры и инфраструктура: рост мощностей, инновации и уроки устойчивости

Бум строительства и новых мощностей. Инфраструктурный фундамент интернета в октябре рос как на дрожжах. По всему миру анонсированы и запускаются масштабные проекты дата-центров, продиктованные аппетитами облаков и ИИ. Особенно удивил рывок Канады – эта страна стремительно выходит в лидеры по цифровой инфраструктуре. Согласно свежему отчёту DCByte, суммарная IT-ёмкость канадского рынка центров обработки данных превысила 10 ГВт (считая действующие объекты, строящиеся и заявленные). Причём более 75% этого объёма пока ещё в стадии строительства или планов, то есть основное расширение впереди. Столь бурного роста у Канады не было никогда: долгие годы индустрия прибавляла равномерно, а сейчас – экспоненциальный взлёт. В чём секрет? Конкурентные преимущества страны очевидны: обилие дешёвой чистой электроэнергии (гидроэлектростанции), прохладный климат (естественное охлаждение серверов) и стабильная регуляторная среда. Эти факторы притягивают миллиардные инвестиции от гиперскейлеров и AI-стартапов. Конкретный пример – мегапроект Wonder Valley в провинции Альберта: частный консорциум инвестирует в парк дата-центров мощностью 5,6 ГВт критической нагрузки. Это не опечатка – один кампус в прериях обеспечит столько же серверных мощностей, сколько суммарно было во всей Канаде несколько лет назад! В Wonder Valley планируется 30 зданий по 200 тысяч квадратных футов каждое, начинённых новейшими чипами для ИИ. Проект получил поддержку властей (налоговые льготы, земля) и уже привлекает заинтересованных клиентов, особенно для размещения GPU-ферм. Канада явно намерена стать тихой гаванью для «горячих» AI-серверов, предлагая им холодный климат и зелёное электричество.

Не только Канада строится – по всем регионам идут новости о расширении инфраструктуры. В США компания Nvidia заключила с OpenAI стратегическое соглашение на $100 млрд для развёртывания 10 ГВт GPU-мощностей в дата-центрах. Начало работ запланировано на 2026 год, платформа – новая архитектура NVIDIA Vera Rubin. По сути, крупнейший производитель чипов инвестирует в строительство «домов» для своих же процессоров, а OpenAI получает гарантию ресурсов для будущих версий GPT и других моделей. В Мексике американская CloudHQ вложит $4,8 млрд в строительство шести ЦОДов в Мехико к 2027 году, с собственными подстанциями на 900 МВт для надёжного электроснабжения. В Европе продолжается бум дата-центров в скандинавских странах и Ирландии, а в Азии – в Индии и Юго-Восточной Азии (операторы вроде Nxtra/Airtel запускают новые узлы, например 44 МВт в Кении). Даже отдельные города делают смелые заявки: например, Канзас-Сити (штат Миссури) объявил план создания кампуса ЦОДов на $100 млрд стоимостью. На берегу реки Миссури отведено 379 акров под шесть гиперскейл-дата-центров, а в центре города одновременно расширяется площадка под AI-оборудование в переоборудованном здании газеты. Цифры настолько крупные, что воспринимаются с трудом – однако они показывают уровень уверенности инвесторов в дальнейшем спросе на вычислительные мощности.

Эксперименты и энергоэффективность. Помимо размеров, инфраструктура обрастает инновациями. Строители и операторы ЦОДов прекрасно понимают, что на одних старых подходах такой гигантский рост не потянуть – нужны новые решения в энергоснабжении, охлаждении, скорости развёртывания. Интересный тренд – сотрудничество с энергетиками и даже военными. Например, компания Ameresco совместно с ВМС США и оператором CyrusOne возводит 100 МВт «AI-оптимизированный» дата-центр на военно-морской базе Лемур в Калифорнии. Объект будет включать собственную генерацию энергии (вероятно, газотурбинную или возобновляемую) прямо на территории, чтобы гарантировать бесперебойность и мощность, необходимую для ИИ-оборудования. Военные получат резерв для своих нужд, а коммерческий оператор – уникальную площадку с повышенной надёжностью электросети. Другая новинка – быстровозводимые ЦОДы. Компания Meta (владелец Facebook) в Теннесси испытывает формат строительства центров обработки данных в виде огромных шатров-тентов. По данным местной прессы, на кампусе в Галлатине ставится погодоустойчивая палатка, под которой быстро монтируются серверные стойки. Идея в том, чтобы существенно сократить время запуска – не тратить годы на капитальное здание, а развернуть мощности за считаные месяцы, пусть и временно. Такие «ЦОДы в палатках» могут быть ответом на взрывной рост спроса: когда нужно здесь и сейчас обучать новую модель ИИ, ждать постройки бетонного куба некогда. В будущем, возможно, подобные временные структуры будут перемещаться между площадками в зависимости от потребностей – своего рода мобильные дата-центры высокой мощности.

Конечно, большая стройка несёт и большие вызовы. Одна из острых проблем – энергообеспечение всего этого хозяйства. В октябре стало ясно, что энергокомпании тоже вовлечены: так, Hitachi Energy инвестирует $1 млрд в развитие электросетей США, прямо заявляя, что это ответ на ускоренное возведение дата-центров под нужды ИИ. Другой пример – консорциум, конвертирующий старые угольные станции в газовые специально для питания новых ЦОДов. Экологи, кстати, не дремлют: крупные проекты (например, на юге Чили и в Ирландии) столкнулись с исками и протестами по поводу воздействия на окружающую среду. Индустрии приходится балансировать между серверными мощностями и экологической ответственностью. В то же время в архитектуру ЦОДов внедряются зелёные решения – от экспериментов с водородными топливными элементами для резервного питания до использования биоразлагаемых материалов. В октябре эксперты обсуждали, как центры обработки данных могут даже поддерживать биоразнообразие – например, размещать на своих территориях солнечные фермы, не наносящие вреда природе.

Уроки отказоустойчивости. Несмотря на бурный рост, октябрь наглядно продемонстрировал: инфраструктура должна не только быстро строиться, но и оставаться устойчивой к сбоям. Уже упомянутый сбой AWS в Вирджинии всколыхнул весь мир IT. Что примечательно, этот сбой в дата-центре стал крупнейшим инцидентом в интернете после прошлогодней глобальной аварии Microsoft. Всего один регион AWS обслуживает такие объёмы клиентов, что его падение сравнивают с отключением значимой части сети. Эксперты IDC отметили: «вычисления на масштабе приводят к проблемам на масштабе». Иными словами, когда мы выносим критические сервисы в облако, надо закладывать отказоустойчивость не меньше, чем если бы держали их у себя. Многие компании после октябрьского события пересматривают свои архитектуры в сторону мульти-региональных (размещение ресурсов сразу в нескольких регионах одного облака) и мультиоблачных (дублирование в разных облачных системах). Появился и геополитический аспект: европейцы и британцы, например, задумались, почему критичные госуслуги зависят от дата-центра на восточном побережье США. В итоге разговор сместился к цифровому суверенитету – необходимости развивать локальные облачные мощности, чтобы сбои за океаном не парализовали целые страны.

Интересно, что спасение от подобных аварий многие видят в тех же технологиях, что их и нагружают. Речь про автоматизацию и ИИ. В отчёте по инциденту прозвучало: Amazon справилась, но 15 часов downtime для AWS – это очень долго, и репутационные вопросы возникнут. Представитель IDC Дэйв МакКарти отметил, что со сложностью инфраструктуры человеку всё сложнее быстро реагировать, и «это как раз область, где ИИ может помочь – с помощью агентов, которые проактивно выявляют и устраняют проблемы ещё до того, как они заденут клиентов». То есть, возможно, на страже дата-центров будущего будут стоять собственные цифровые «пожарники», которые мгновенно погасит вспыхнувший сбой, не дожидаясь, пока об этом узнают люди. Уже сейчас системы мониторинга ЦОДов все больше полагаются на машинное обучение: алгоритмы анализируют показатели серверов, сети, охлаждения и могут предсказывать аварии (например, выход из строя оборудования) по еле заметным отклонениям. В октябре эти идеи получили новый толчок: если бы ИИ-агент AWS вовремя увидел сбой в системе мониторинга, глядишь, и не вырубилось бы пол-интернета. Жизнь учит: инфраструктура должна быть не только мощной, но и умной.

ИИ и автоматизация в инфраструктуре: «умные» сервера берут курс на автопилот

ИИ толкает инфраструктуру на новый уровень. Отдельно стоит выделить тренды, где слияние IT-инфраструктуры и искусственного интеллекта стало особенно заметным. Октябрь показал: ИИ – больше не просто модное слово, а реальный драйвер изменений «под капотом» облаков и дата-центров. Самый громкий пример – завершение AWS проекта Project Rainier (в честь горы Рейнир, видимо, символизируя масштаб). Это грандиозный суперкомпьютерный кластер стоимостью $8 млрд, который Amazon строила специально для партнерства с компанией Anthropic (разработчик ИИ-моделей вроде Claude). Проект финишировал в октябре: теперь в нескольких дата-центрах AWS по США трудятся свыше 500 000 фирменных чипов Trainium 2 – собственного производства AWS – соединённых в единую экосистему. К концу года Amazon планирует довести число чипов до 1 миллиона, что сделает Rainier одним из крупнейших специализированных ИИ-суперкомпьютеров планеты. В одном только кампусе в Индиане возводится 30 зданий под этот кластер. Для чего всё это? Для ускорения прогресса в генеративном ИИ. Такой инфраструктурный «монстр» позволит обучать более совершенные модели быстрее и дешевле, чем раньше, благодаря оптимизации на всех уровнях. AWS контролирует разработку и чипов, и серверов, и сетей, и ПО – а значит, может настроить их друг под друга. Как отмечает инженер AWS Рон Диамант, собственные чипы дают возможность «оптимизировать весь стек и в сжатые сроки масштабироваться до сотен тысяч устройств», а также добиться выдающейся энергоэффективности. В Rainier применены и воздушное, и жидкостное охлаждение (закрытые контуры на чипах), используются особые механические компоненты, снижющие энергопотребление на 46%, и даже низкоуглеродный бетон (–35% выбросов CO₂) в строительстве залов. Иными словами, это не просто больше серверов – это качественно новый подход к их созданию. Для корпоративных клиентов появление Rainier означает, что они смогут арендовать по-настоящему колоссальные ресурсы под свои ИИ-задачи. Обучение моделей, занимавшее месяцы, сократится до недель или дней. Инференс (применение модели) тоже ускорится, открывая дорогу более «умным» функциям в приложениях – от точного распознавания речи до сложной аналитики в реальном времени. Project Rainier – своего рода двигатель нового поколения, который AWS установила под капот своего облака, чтобы тот мчался ещё быстрее.

Многомиллиардные ставки на облачный ИИ. Microsoft не остаётся в стороне от этой гонки вооружений. Её стратегическое партнёрство с OpenAI, помимо технических нюансов, имеет грандиозный финансовый подтекст. В пересмотренном в конце октября соглашении OpenAI получает инвестиции и свободу действий, а взамен обязуется потратить четверть триллиона долларов на Azure в перспективе нескольких лет. Это значит, что Microsoft уже планирует строить или отводить под OpenAI новые дата-центры, наращивать облачные серверные мощности, возможно, закупать специальное оборудование (например, те же GPU Nvidia HGX или свои чипы). Интересно, что соглашение снимает эксклюзивные ограничения: раньше Microsoft имела право первой руки быть облачным провайдером OpenAI, теперь же OpenAI сможет при необходимости работать и с другими облаками. Тем не менее, 27% доли Microsoft в OpenAI PBC и эксклюзив до достижения AGI (искусственного общего интеллекта) остаются в силе. Проще говоря, связка Azure+OpenAI станет только теснее. Для индустрии это сигнал: гиганты верят, что потребность в ИИ-вычислениях будет только расти, и готовы вложить астрономические суммы, чтобы захватить эту волну. Azure уже сейчас предоставляет инфраструктуру для продуктов OpenAI (тот же ChatGPT на Azure работает), а будет предоставлять ещё больше – ведь OpenAI, помимо своих моделей, открыла платформу Azure OpenAI Service для корпоративных клиентов Microsoft. В итоге бизнес, желающий пользоваться GPT-4, DALL-E 3 и будущими моделями, фактически пользуется облачным хостингом Azure. Таким образом, развитие ИИ напрямую стимулирует развитие облаков: чем мощнее модели, тем больше нужны дата-центры, и круг замыкается. Мы становимся свидетелями любопытного симбиоза, где ИИ-продукты и инфраструктура под них развиваются рука об руку, каждые подтягивая друг друга вверх.

Инструменты для ИИ от всех игроков. Google, несмотря на меньшее публичное внимание к её облаку, тоже делает значимые шаги. Мы уже упоминали про A4X Max – эти новые инстансы GCP созданы в партнёрстве с NVIDIA не случайно. Они предназначены в первую очередь для работы с мультимодальными моделями, то есть такими ИИ, которые могут одновременно понимать и текст, и изображения, и звук. В октябре Google также сообщила, что в Vertex AI (своей управляемой платформе ИИ) появятся модели от NVIDIA – семейство NeMo для разных задач. А для разработчиков открыли рецепты (Vertex AI Training Recipes) по быстрой настройке и дообучению моделей на базе фреймворка NVIDIA NeMo. Проще говоря, Google Cloud стремится дать компаниям полный набор инструментов: хочешь тренировать свою нейросеть – вот тебе мощные виртуальные машины с тысячами GPU; хочешь использовать готовые модели – вот тебе магазин моделей (Model Garden) с популярными архитектурами; хочешь встроить ИИ в приложение – вот готовые API и модули для развертывания. Это превращает облако в своего рода конструктор AI-сервисов. Отдельно стоит отметить и усилия Google в области сетей и хранения под ИИ: добавлена поддержка новой технологии DRaNET для Kubernetes, повышающей пропускную способность при распределённых вычислениях. Такие улучшения «низкого уровня» позволяют эффективнее соединять тысячи графических процессоров между собой, чтобы они работали как единое целое. В целом, все три облачных гиганта – AWS, Azure, GCP – понимают, что ИИ и автоматизация задают главный вектор развития инфраструктуры сейчас. Поэтому в октябре мы видим столь синхронные анонсы: Amazon – свой суперчип-кластер, Microsoft – инвестиции и продукты OpenAI, Google – новое железо и интеграции с NVIDIA. Каждый хочет показать, что именно его платформа – самая инновационная и готовая к эре повсеместного ИИ.

Автопилот для дата-центров. Наряду с расширением возможностей ИИ для клиентов, идёт тихая революция и внутри самих операций data-center. Всё больше задач администрирования и мониторинга передаётся автоматизированным системам. Современный крупный дата-центр – это уже полуавтономный организм, нашпигованный датчиками. Температура, влажность, энергопотребление, нагрузка на процессоры – тысячи параметров стекаются в мозг-софт, который в режиме реального времени принимает решения. Например, Google еще пару лет назад сообщала, что их ИИ-алгоритм самостоятельно оптимизирует охлаждение в ЦОДах, экономя до 30% энергии, без вмешательства инженеров. В этом году тенденция зашла дальше: генеративный ИИ начал помогать самим сисадминам. В октябре некоторые компании презентовали беты виртуальных ассистентов, которые могут выполнять рутину – скажем, анализ логов, поиск аномалий, даже автоматическое реагирование на инциденты по заранее обученным сценариям. Отдельные энтузиасты тестируют ChatGPT-подобные системы для поддержки пользователей хостинга, написания скриптов по управлению облаком и т.п. Конечно, полностью без людей инфраструктура пока не обходится, но курс понятен: скоро администрирование серверов станет напоминать управление автопилотом. Специалист задаст стратегии и политику, а ИИ-агенты будут сами «крутить ручки» в пределах допустимого, поддерживая оптимальную работу. Когда происходит сбой – сначала попробует справиться робот, и лишь если уж совсем сложно, позовёт человека. Таким образом, люди смогут сконцентрироваться на стратегических улучшениях, а не тушении пожаров, многие из которых быстрее заметит и потушит машина. Выше мы приводили мнение эксперта из IDC о таком подходе: «всё более комплексной инфраструктуре ИИ-агенты смогут проактивно предотвращать проблемы до того, как они затронут клиентов». Это не фантастика, а вполне прагматичное направление. Уже сейчас крупные облачные платформы внедряют self-healing-механизмы – например, автоматический перевод трафика на резервные узлы при малейших признаках некорректной работы основных. В октябре тема AIops (AI for Operations) звучала часто на конференциях: всем интересно, как использовать мощь ИИ, чтобы сделать сами системы надёжнее и умнее. В будущем, возможно, наши дата-центры будут работать под невидимым присмотром цифровых мозгов, которые никогда не спят и не устали – а значит, способны обеспечивать ещё более высокие SLA и качество сервисов.

Резюмируя, ИИ теперь – не только объект хостинга, но и субъект управления. Октябрьские события подчеркнули: инфраструктура становится «умной». От железа (специализированные чипы) до софта (автооптимизация и автолечение) – всюду вплетаются элементы искусственного интеллекта. Это поможет справляться с возрастающей сложностью и нагрузками, открывая новую главу развития, где масштаб дополняется интеллектом. Для бизнеса это хорошие новости: ИИ-решения станут доступнее, стабильнее, а инфраструктурные риски – ниже. Конечно, понадобится время, чтобы достичь идеала, но направление задано верно.

Готовы перейти на современную серверную инфраструктуру?

В King Servers мы предлагаем серверы как на AMD EPYC, так и на Intel Xeon, с гибкими конфигурациями под любые задачи — от виртуализации и веб-хостинга до S3-хранилищ и кластеров хранения данных.

- S3-совместимое хранилище для резервных копий

- Панель управления, API, масштабируемость

- Поддержку 24/7 и помощь в выборе конфигурации

Результат регистрации

...

Создайте аккаунт

Быстрая регистрация для доступа к инфраструктуре

Рынок хостинга и доменных имён: слияния, тренды и новые горизонты

Рост и конкуренция рынка. Индустрия хостинга в целом продолжает стремительное развитие, подогреваемое цифровизацией всего и вся. Свежий анализ рынка показал, что глобальный объём услуг веб-хостинга в 2025 году оценивается приблизительно в $150 млрд, а к 2032 году прогнозируется свыше $500 млрд. То есть рынок более чем утроится за неполные 7 лет – впечатляющий ~17–20% среднегодовой рост. Факторы понятны: каждый год в интернете появляются миллионы новых сайтов и приложений, каждому требуется свой «дом» на сервере. К тому же всё больше компаний переводят сервисы в облако, доверяя облачный хостинг и SaaS-платформам свои данные и бизнес-процессы. Сотни миллионов зарегистрированных доменов (сейчас более 360 млн доменных имён в мире) – это потенциальные клиенты хостеров, от блогеров-новичков до крупных магазинов. В таких условиях закономерно, что большая тройка – AWS, Azure, Google – лидируют по выручке, ведь именно их облачные инфраструктуры обслуживают львиную долю корпоративных и государственных систем. AWS, Azure и Google Cloud доминируют на вершине, предоставляя масштабируемые мощности и глобальную доступность. Тем не менее, нишевые и региональные провайдеры никуда не делись и чувствуют себя уверенно, предлагая то, чего гиганты не могут: более персонализированный сервис, узкую специализацию или локальное присутствие. Доля мелких хостингов все еще значительна, особенно в секторе малого бизнеса и любительских проектов. Классический VPS-хостинг и аренда выделенных серверов остаются востребованными – там, где нужна предсказуемая производительность по разумной цене. Интересный факт: по оценкам, на VPS/виртуальные серверы приходится порядка 20–25% рынка в 2025 году, и этот сегмент считается одним из самых динамично растущих. Опросы показывают, что 27% пользователей, пока не имеющих VPS, планируют перейти на него в течение года (особенно те, кто сейчас сидит на шаред-хостинге). Причины понятны – виртуальный сервер даёт больше контроля, лучше безопасность и часто более высокую скорость по сравнению с дешевым shared-тарифом. Так что можно ожидать дальнейшего притока клиентов в VPS-сегмент, что стимулирует хостеров предлагать удобные управляемые VPS и готовые решения «под ключ».

Сделки и слияния хостинг-компаний. Ещё одна примета рынка – продолжающаяся консолидация. Крупные холдинги поглощают успешные нишевые фирмы, чтобы расширить портфолио услуг и клиентскую базу. В октябре показательна сделка: международная платформа World Host Group (WHG) объявила о покупке компании FastComet. FastComet – известный провайдер, ориентированный на разработчиков и малый бизнес, с 32 тыс. клиентов по всему миру и репутацией мощного, но дружелюбного хостинга. WHG же позиционирует себя как строителя «самой надёжной хостинг-экосистемы» – ранее в этом году они уже сотрудничали с A2 Hosting и рядом других компаний. Взяв под своё крыло FastComet, холдинг получает доступ к фирменным наработкам (например, системе Observer для мониторинга, которую хвалят разработчики) и сильной команде поддержки. Для клиентов FastComet обещают только плюсы: инфраструктура подключится к глобальной сети WHG с 13 дата-центрами на разных континентах – это даст более высокую скорость и отказоустойчивость сайтов пользователей. Планируются обновления серверов и расширение возможностей панели управления за счёт объединения лучших практик обеих компаний. При этом бренд FastComet сохранят, а инвестиции WHG пойдут на масштабирование того, за что клиенты ценили FastComet – быстрого живого саппорта, помноженного теперь на ресурсы крупного холдинга. Такая стратегия «не поглощать, а усиливать» стала трендом: крупные игроки в хостинге (тот же Newfold Digital, владеющий Bluehost/HostGator, или GoDaddy) часто оставляют купленные бренды работать автономно, просто подкрепляя их финансово и технологически. Это немного похоже на спорт: талантливую «команду» (хостинг) берут под крыло более богатого «спонсора», чтобы она могла играть на более высоком уровне. В конечном счёте, слияния обычно дают новые опции клиентам (например, больше дата-центров для размещения, новые продукты) и повышают устойчивость компании. Правда, есть и минусы – сокращается разнообразие независимых провайдеров. Но рынок пока далёк от монополии: например, тот же WHG – новичок, он только формирует свою группу, тогда как гиганты типа GoDaddy, IONOS, Endurance/Newfold уже давно скупили десятки брендов. Конкуренция остаётся жёсткой, потому что даже слившиеся компании должны бороться за доверие пользователей качеством услуг.

Новые домены на горизонте. На рынке доменных имён тоже назревают перемены. После длительного перерыва готовится новая волна введения общих доменных зон (gTLD). ICANN планирует открыть новый цикл приёма заявок в 2026 году, а проект обновлённого руководства для заявителей уже активно обсуждается экспертами. Это означает, что компании и организации снова смогут предлагать свои варианты доменов верхнего уровня. Мы помним бум середины 2010-х, когда появились сотни новых доменов – от .guru и .club до .Москва и .Google. Теперь ожидается вторая волна: dotBrand 2.0, где крупные бренды заведут себе именные домены (типа .coca-cola), городские домены расширят присутствие, да и креативных нишевых зон прибавится. Специалисты по доменному консалтингу уже готовят клиентов к этому: помогают оценить, стоит ли завести свой TLD, и как защитить бренд, если конкуренты подадутся. Пока самым популярным доменом остаётся .com – более трети сайтов в мире используют именно его, и в бизнес-среде .com по-прежнему считается «золотым стандартом» онлайн-присутствия. Однако альтернативные домены закрепляются в сознании пользователей: молодые стартапы, например, нередко выбирают модные .io, .ai (особенно для проектов в ИИ-сфере) или тематические зоны (.app, .shop и т.д.). Рост числа регистраций продолжается невзирая на всё – в мире прибавляется порядка 8–10 млн доменов в год, и тенденция не спадает. Интересно, что с развитием новых доменов меняются и стратегии безопасности: компаниям приходится защищать свои бренды сразу в множестве зон, выкупая адреса наподобие brand.online, brand.store и т.д., чтобы их не заняли киберсквоттеры. В октябре вышли исследования, что крупные корпорации держат десятки и сотни доменов про запас, а управлять этим портфелем становится всё сложнее. В этом тоже помогают автоматизация и сервисы доменных регистраторов. К примеру, появились инструменты мониторинга утечек DNS, отслеживания фишинговых доменов и т.п., что особенно актуально на фоне киберугроз.

Сервис и тренды хостинга. Возвращаясь к самому хостингу, стоит отметить ещё пару трендов октября. Во-первых, интеграция сервисов безопасности прямо в хостинг-пакеты. Провайдеры стараются сразу включать SSL, WAF (firewall для веб-приложений), DDoS-защиту даже в базовые тарифы, чтобы клиенты чувствовали себя защищёнными. Например, многие VPS-провайдеры в этом году предложили бесплатные SSL-сертификаты (через Let’s Encrypt) по умолчанию для всех сайтов, автоматическое обновление их и мониторинг на вредоносный код. Это раньше нужно было отдельно заботиться о сертификате, а сейчас получаешь его «из коробки». Во-вторых, появление AI-инструментов в хостинге. Некоторые панели управления внедряют ассистентов, которые могут предложить оптимизацию настроек, помочь с кодом сайта или проанализировать логи на ошибки. Хостеры тестируют и chat-ботов на базе GPT для поддержки: клиент может спросить у такого бота, как прикрепить домен или сделать резервную копию, и получить мгновенный, а главное, понятный ответ. Пока это эксперименты, но результаты вдохновляют – благодаря ИИ поддержка станет более масштабируемой, а от специалистов первой линии можно будет чаще слышать живое общение по сложным вопросам, пока простые разбирает робот.

Наконец, стоит упомянуть про пользовательский опыт. Облачный хостинг и традиционный веб-хостинг всё больше сближаются по простоте. Если раньше настройка VPS требовала знаний Linux, то теперь появились услуги Managed VPS, где провайдер делает всю настройку, а пользователь получает удобный интерфейс, как в shared-хостинге. Разница лишь в том, что «под капотом» у него отдельные виртуальные серверы с гарантированными ресурсами. Это снижает порог входа и вносит свой вклад в миграцию на VPS, о которой говорилось выше. Плюс, возник промежуточный сегмент – платформы вроде Heroku, Vercel, которые не совсем хостинг, а скорее облачные платформы для приложений. В октябре, к слову, Vercel завершила интеграцию с платформой хранения данных Neon для упрощения жизни разработчиков (один из множества таких примеров). Всё это говорит о главном: рынок хостинга гибко реагирует на запросы. Нужно больше производительности? – Вот вам доступный VPS. Нужна простота? – Ловите сервис с одним деплоем через git. Требуется особая локализация? – Пожалуйста, дата-центр в вашем городе.

Радует, что даже с ростом облачных гигантов, у клиентов остаётся свобода выбора. Можно арендовать мощный виртуальный сервер у маленького локального хостера, если вам нужны индивидуальный подход и российская юрисдикция. А можно разворачивать мультиоблачную инфраструктуру на AWS/Azure и спать спокойно, зная, что задействованы лучшие глобальные практики. В конечном счёте, выигрывает потребитель: конкуренция рождает лучшее качество услуг, а масштабы – снижают цену за единицу ресурса. Октябрьские тенденции подтверждают: IT-инфраструктура и хостинг становятся всё более надёжным фундаментом, на котором цифровой бизнес может строить самые смелые проекты.

Заключение: итоги с позитивным взглядом в будущее

Октябрь 2025 года наглядно показал, насколько живой и стремительно развивающейся остается индустрия IT-инфраструктуры и хостинга. Мы увидели, как облачные платформы продолжают изобретать новые сервисы и одновременно учатся справляться с внезапными испытаниями. Мы стали свидетелями кибератак небывалой силы – и адекватного ответа на них в виде новых стандартов безопасности и оперативных обновлений. Мы проследили, как дата-центры растут по всему миру, становясь всё «умнее» и экологичнее, а ИИ всё глубже проникает в сами основы инфраструктуры, делая её более эффективной и самовосстанавливающейся. Рынок хостинга и доменов тоже не стоит на месте: он укрупняется, но при этом предлагает всё больше специализированных решений, ориентированных на нужды разных клиентов – от крупного бизнеса до индивидуальных разработчиков.

Главный вывод, который можно сделать: значимость облачных и инфраструктурных технологий для бизнеса и общества только увеличивается. Достижения октября подчёркивают, что инвестиции в эту сферу приносят реальные плоды – будь то ускорение работы сайтов, лучшая защита данных или новые возможности благодаря ИИ. Каждое из описанных событий несёт потенциальное влияние на компании и конечных пользователей. Где-то это влияние моментальное (например, патчи, закрывающие критические уязвимости, сразу обеспечивают безопасность серверов и наших с вами данных). Где-то оно стратегическое: скажем, сделки хостинг-провайдеров или запуск новых дата-центров закладывают основу для услуг, которыми мы будем пользоваться завтра.

Важно и то, что индустрия учится на ошибках. Сбой AWS заставил пересмотреть подходы к надёжности, кибератаки – пересмотреть приоритеты безопасности. И везде мы видим стремление улучшаться: инженеры, админы, разработчики не просто устраняют последствия, но делают выводы и внедряют инновации, чтобы будущее было устойчивее. Эта проактивная позиция позволяет смотреть вперёд с оптимизмом. Да, риски есть всегда, но каждая такая «проверка на прочность» делает экосистему сильнее.

Для бизнеса все эти новости – сигнал действовать. Тем, кто ещё не мигрировал в облако, стоит присмотреться к современным облачным хостингам и виртуальным серверам – они стали доступнее и умнее, чем когда-либо. Тем, кто уже в облаке, – не забывать про распределённость и бэкапы, использовать лучшие практики безопасности (тот же MFA, как внедряет Azure). Тем, кто управляет сайтами, – быть в курсе новых инструментов, которые могут облегчить жизнь (от AI-ассистентов до новых доменных зон для брендинга). Индустрия предлагает массу возможностей, и те, кто их вовремя использует, получают конкурентное преимущество.

Завершая этот дайджест на позитивной ноте: IT-индустрия инфраструктуры и хостинга полна энергии и инноваций, а значит, впереди нас ждёт ещё много интересного. Возможно, уже в следующем месяце мы услышим о прорывах в охлаждении серверов или о новом рекорде скорости интернет-соединения между дата-центрами, или о том, что какой-нибудь стартап запустил сервис на базе квантового компьютера в облаке. Мир технологий не стоит на месте, и каждый месяц пишет новую главу этой захватывающей истории. Давайте следить за развитием индустрии вместе – и смело использовать её достижения себе во благо. Ведь в конечном счёте все эти мегаватты, петабайты и терабиты созданы, чтобы сделать нашу жизнь удобнее, бизнес – эффективнее, а будущее – светлее. Следите за трендами, будьте на волне и до встречи в следующих обзорах!

Берегите ваши данные и не прекращайте учиться новому – впереди ещё много вдохновляющих IT-событий. 🚀